子どもはなぜ遊ぶのか?遊びが必要なワケとは?|子育てを100%感動にするおもちゃと絵本の選び方vol.1

皆さん、はじめまして。

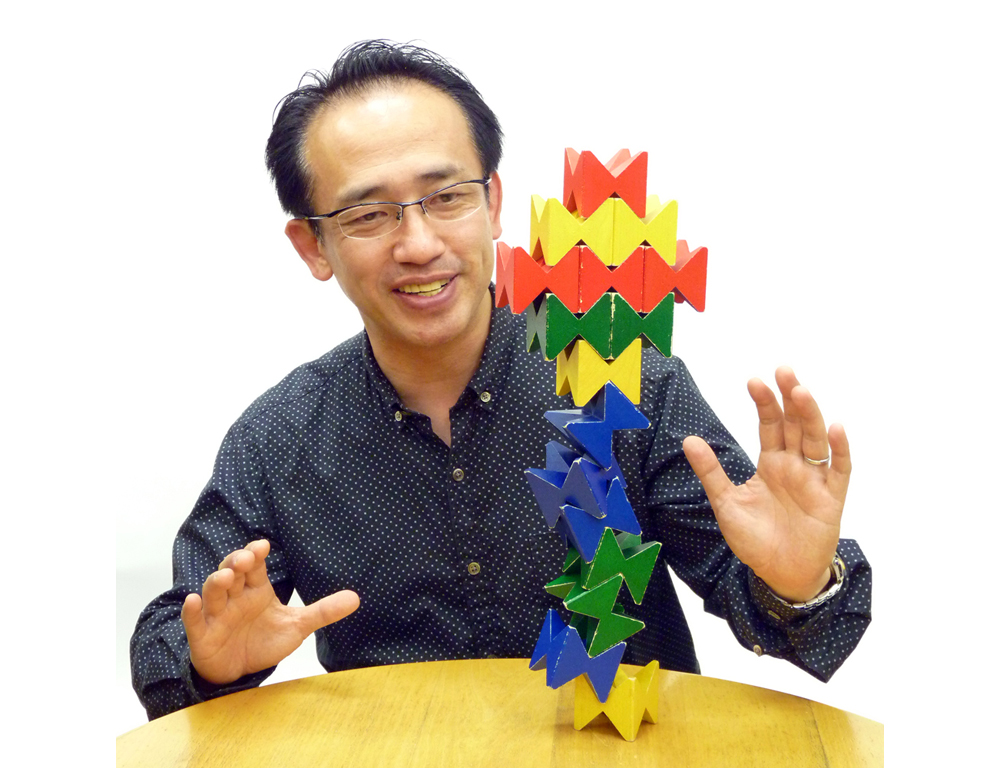

愛知県刈谷市にあるおもちゃと絵本の専門店「カルテット」オーナー、そして一般社団法人日本知育玩具協会で代表理事を務めています、藤田篤と申します。

おもちゃ・絵本の専門店のオーナーとしての活動、そしておもちゃ・絵本の講師としての活動の中で、私は、E.H.エリクソンの精神分析理論に基づいた「おもちゃを与えるメソッド」を開発し、子どもたちの想像力、コミュニケーション能力が飛躍的に伸びることを実証してきました。

我が子のおもちゃ・絵本を「何となく」で選んでいませんか?

そのおもちゃ・絵本を与えるべき意味を知れば、子育てはもっと楽しくもっと豊かになるのです。

このコラムでは、子育てを100%感動にするおもちゃと絵本の選び方をお伝えします。

なぜそのおもちゃ・絵本を選びましたか?

突然ですが、皆さんは、我が子に与えるおもちゃ・絵本をどうやって選んでいますか?

「何となく…」「子どもが欲しいと言ったから…」

特に明確な理由はない、という方は多くいらっしゃると思います。

でも、そのおもちゃ・絵本を与えるべき意味を知り実践することで、子育てがもっと楽しくもっと豊かになるとしたら…?

このコラムでは、私が20年以上にわたって、息子2人の子育てと数々の保育現場での検証の中で確かめてきたことを6回に渡ってお伝えし、あなたの子育てを100%感動に変えるための「おもちゃと絵本の選び方」のヒントをお教えします。

「今」の成長段階の次に進む時、子どもは「遊び」という方法で自ら成長し育っていく

今日は「子どもは何故遊ぶのか」というお話からはじめましょう。

ロシアの言語学者であるヴィゴツキーが唱えた発達心理学の用語で、「最近接領域」という言葉があります。

「最近接領域」とは1番近いところの次の段階ということです。

つまり、ほんのちょっと先。

赤ちゃんは、寝返りからいきなり走り始める事は無いですよね。

寝返りの次はハイハイに、ハイハイから伝い歩きに、伝い歩きから、ほんの数歩、歩けるようになって、それからしっかり歩けるようになる…というようにちょっとずつ、というのが「最近接領域」です。

そして、ヴィゴツキーによると、子どもたちは、「今」の成長段階の次に進む時、「遊び」という方法を使って自ら成長し育っていくのだというのです。

「今」を生きる子どもたちのために大人が用意してあげるべきこと

この「少しだけ先=最近接領域」を用意してあげることが、子どもにとっては楽しい事の連続になるわけです。

なぜなら、子どもは未来を生きているのではなく、今を生きているから。

今日の楽しい体験を用意してあげることが、発達的にもちょうど良い課題を用意してあげることになるのです。

例えば積み木なら、たくさんからではなく、はじめは数ピースから与えて、少しずつ増やしていく。

例えば絵本なら、長いお話からではなく短いお話から読み始めるというのが一連の流れになっていくのです。

「大人が」最近接領域を見極め、「適切に・適時に・適量を」与える知識を持ってそのおもちゃ・絵本を与えてあげられるようになると、

おもちゃ・絵本によって、お子さんが毎日幸せに、新しい力を獲得していくことが出来るようになるのです。

ぜひ、このコラムでよいおもちゃ・絵本に出会うだけでなく、よい「与え方」を知っていただき、あなたの子育てをさらに輝かせてくださいね。

=====================

藤田 篤(ふじた あつし)

「おもちゃと絵本のカルテット」オーナー

「一般社団法人 日本知育玩具協会」代表理事

◆おもちゃと絵本のカルテット ホームページ

http://www.quartett.jp/

◆一般社団法人 日本知育玩具協会 ホームページ

http://edu-toy.or.jp/

◆藤田篤Facebookページ

https://www.facebook.com/Mucchipapa